當前位置:首頁 > 健康科普

科學認識腸息肉,守護腸道健康

發布時間:2025/5/20 發布者:超級管理員 訪問次數:

前不久,周大媽在腸鏡檢查中查出息肉,隨后的檢查結果顯示,腸息肉已出現癌變,所幸還處于早期。近年來,在腸鏡檢查中查出腸息肉的人數有明顯上升趨勢,而90%以上的大腸癌是由腸息肉演變而來。專家表示,阻止腸息肉就能阻止極大多數結直腸癌的發生。

腸息肉是腸道黏膜表面隆起的贅生物,常被稱為腸道健康的“隱形殺手”。盡管多數腸息肉早期無癥狀,但部分類型可能演變為結直腸癌。本文將從腸息肉的定義、分類、癌變風險、癥狀預警及預防策略等方面,結合科學依據,全面解析如何守護腸道健康。

一、腸息肉:腸道里的“定時炸彈”

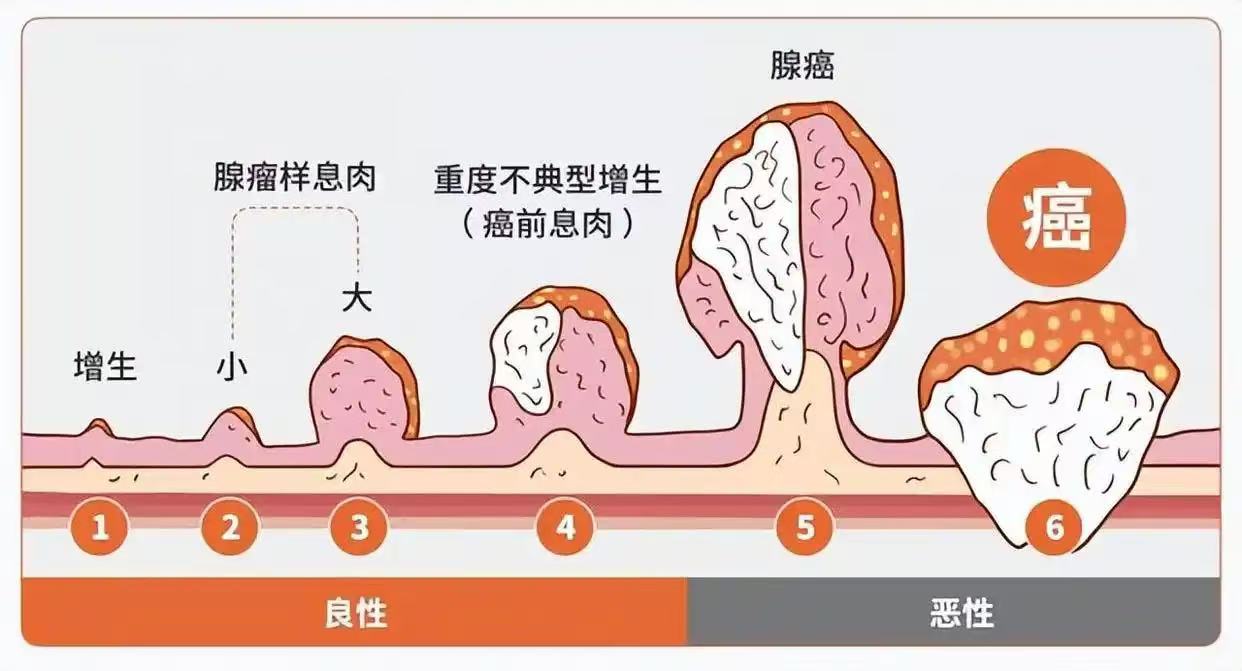

腸息肉是腸道黏膜異常增生形成的病變,常見于結腸和直腸。根據病理性質,主要分為腫瘤性息肉(如腺瘤性息肉)和非腫瘤性息肉(如炎性息肉、增生性息肉)。其中,腺瘤性息肉是公認的癌前病變,約80%-95%的結直腸癌由其演變而來。

癌變進程:從正常黏膜→腺瘤→癌變,通常需5-15年,但若未及時干預,絨毛狀腺瘤的癌變率可高達67%。

圖片來源于網絡

高危因素:遺傳(家族性腺瘤性息肉病幾乎100%癌變)、高脂低纖維飲食、肥胖、吸煙、酗酒等。

二、腸息肉的隱匿性與癥狀預警

90%的腸息肉早期無癥狀,但隨體積增大或癌變,可能出現以下信號:

1.便血:鮮紅色血便,常附著于糞便表面,易被誤認為痔瘡。

2.排便習慣改變:如便秘與腹瀉交替、便意頻繁或大便變細。

3.腹痛或腹脹:排便后或進食后加重,可能伴隨腸鳴。

4.其他癥狀:黏液便、貧血、體重下降等。

注意:無癥狀不代表安全!腸鏡檢查是早期發現的金標準,尤其對50歲以上人群及有家族史者至關重要。

三、預防腸息肉的五大科學策略

1.飲食調整

豬、牛、羊肉等紅肉建議少吃,肥肉、豬油等動物脂肪要少吃。多吃富含益生元的食物,如小麥、洋蔥、大蒜等;多吃富含膳食纖維的食品,如無花果、豆類、大麥、茄子、綠葉菜等;多吃富含姜黃素的食物,如洋蔥、芥末、咖喱等,尤其咖喱中含量高達60%;多吃富含槲皮素、蘿卜硫素食物,如蘋果、洋蔥、葡萄酒、綠茶等。

多吃含鈣、鎂、維生素D、維生素E、葉酸、硒的食物,成年人每天需要攝入1000毫克,可通過牛奶、貝類、海鮮和綠葉蔬菜來補鈣。

維生素D能促進鈣吸收,可通過肝臟、魚類和維生素D強化乳制品,多曬陽光也能產生維生素D;鈣的吸收需要鎂的參與,綠葉蔬菜是鎂的天然來源,菠菜含有豐富的鎂,對清潔和保護腸道很有效;維生素E有抗氧化作用,可以預防癌癥,有研究證明對預防腸息肉有益,萵苣、番茄、胡蘿卜、綠葉蔬菜、蛋黃、堅果、肉和乳制品中均富含維生素E,而小麥胚芽是維生素E最集中的天然來源之一;研究表明,在攝入硒量較高的人群中,腸息肉和大腸癌死亡風險較低,海產品蝦、食用菌、西蘭花、紫薯、黑豆、黑芝麻和大蒜中均有較多天然硒元素。

2.控制體重與代謝

肥胖和代謝綜合征是腸息肉的高危因素。建議通過運動(如每周150分鐘有氧運動)和均衡飲食維持健康體重。

3.戒煙限酒

煙草中的致癌物和酒精代謝產物(乙醛)均可刺激腸道黏膜,增加癌變風險。

4.定期篩查與監測

腸鏡檢查:40歲以上高危人群(如家族史、慢性腸炎患者)應每1-3年復查;普通人群建議50歲后定期篩查。

糞便潛血試驗:適用于初篩,但敏感度低于腸鏡。

5.藥物干預(需遵醫囑)

低劑量阿司匹林和鈣劑可能降低腺瘤復發風險,但需評估個體禁忌證。

四、治療與術后管理:阻斷癌變的關鍵

1.內鏡下切除

對于直徑≥5mm或高危腺瘤(如絨毛狀結構、高級別上皮內瘤變),建議通過內鏡黏膜切除術(EMR)或剝離術(ESD)切除,創傷小且恢復快。

2.術后復發監測

腸息肉復發率高達65%-75%,尤其是腺瘤性息肉。術后需按風險分級定期復查:

低風險:1-3年復查;

高風險(如多發息肉、家族史):3-6個月復查。

3.改善腸道微環境

術后需調整飲食結構,補充益生元以維持菌群平衡,并避免長期便秘刺激腸道。

五、特殊人群:家族性息肉病的警示

家族性腺瘤性息肉病(FAP)患者腸道內可生長數百枚息肉,若不干預,中年后幾乎100%癌變。此類患者需:

從青少年期開始定期腸鏡篩查,必要時行預防性結腸切除術。

腸息肉雖常見,但通過科學認知和主動干預,可有效阻斷其癌變進程。守護腸道健康,需從飲食、生活方式、定期篩查三管齊下。記住:早發現、早切除、早安心,讓腸道遠離“定時炸彈”,擁抱健康生活。

上一篇: 從水桶腰到小“腰”精!中醫減肥帶你躺平逆襲驚艷所有人

下一篇: 沒有了